Le coupeur d’eau

Mon oncle Tibo était un coupeur d’eau. C’était aussi un coupeur de route…et de gorges !

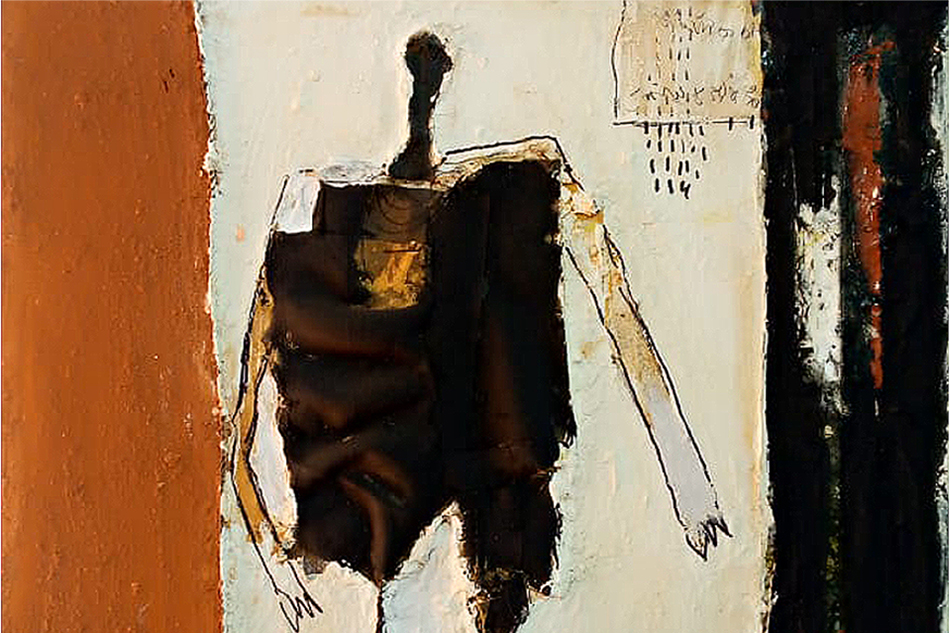

Couper l’eau, c’est mentir. Mais il ne s’agit pas de mensonges vulgaires, méchants ou dictés par l’intérêt. Couper l’eau, c’est mentir de façon artistique pour égayer ceux qui vous écoutent. C’est raconter des histoires drôles tellement invraisemblables mais le faire si bien que c’est comme réussir cette action impossible : couper l’eau ! L’auditoire n’est pas dupe, mais c’est l’audace et le savoir-dire du coupeur d’eau qui l’enchantent. Il écoute avec joie et rit à satiété. Imaginez donc le coupeur d’eau à sa tâche : est-il sur l’eau tel le Dieu d’Israël ? Coupant l’eau sous lui en son milieu comme lorsqu’il divisa le Jourdain et ouvrit la route pour Moïse et son peuple ? Dans l’eau ? Comme un explorateur dans la jungle, la coupant telles des lianes pour se frayer un chemin ? A côté de sa pièce d’eau à couper ? Comme un marchand devant son étal, coupant un morceau par-ci, un morceau par-là ? Moi, j’ai du mal à choisir. Mais je le vois bien coupant l’eau, et les éclats d’eau comme des éclats de rires qui jaillissent. C’est beau ! Il faut du talent pour couper l’eau ! Le coupeur d’eau est un artiste. C’est un faiseur de rire. En la matière, mon oncle n’avait pas son pareil. Quand sa haute taille paraissait, femmes et enfants accouraient, l’entouraient, l’acclamaient avant même qu’il ne taille sa première pièce… d’eau. Un peu plus discrets, les hommes restaient à l’écart, à une distance leur permettant toutefois de ne rien rater des histoires croustillantes de Tibo. A la vérité, certains hommes le jalousaient secrètement. L’artiste avait tout pour lui, belle allure et bouche savante. Et il était libre, ayant décliné jusque-là les offres de mariage qui lui étaient régulièrement faites. L’usage qu’il faisait de cette liberté semblait être le seul point de discorde et parfois de raillerie. Régulièrement, Tibo partait du village sans indiquer sa destination. Il pouvait rester absent plusieurs semaines avant de reparaître, poussant devant lui une ou deux mules chargées de sacs pleins de vivres et de cadeaux divers.

C’était la fête au village. Les femmes recevaient de jolis foulards colorés, des bijoux en verroterie et des miroirs où se reflétaient leurs sourires enchantés. Les enfants se délectaient de friandises inconnues. Seuls quelques hommes, dont mon père, boudaient les belles chéchias ou les rations de vivres que le voyageur leur réservait. Depuis qu’il avait entrepris ses mystérieux voyages, Tibo avait ruiné la belle entente avec son frère aîné. Ce dernier ne lui adressait plus la parole. Excédé par le mutisme de son cadet sur ses destinations et l’origine des cadeaux tombés du ciel, mon père avait choisi la rupture.

J’avais environ dix ans quand Tibo disparut pour de bon. Il demeura absent cinq longues années. On s’inquiéta les deux premières années. On regretta les éclats de rire et les présents. On regretta aussi sa force de travail, lui qui, en une journée, pouvait défricher un champ entier ! On pesta contre son égoïsme. Comment pouvait-il priver la famille de ses bras vigoureux ?

Et puis, on l’oublia.

Avec le temps, ses traits s’estompaient dans mon souvenir. Ma mère, qui aimait bien son beau-frère, continua à m’en parler. Elle me racontait notamment que, mieux que personne, mon oncle savait faire rire le bébé grognon que j’étais. Pas besoin de couper l’eau pour cela. Quelques chatouillis accompagnés de baisers sonores et mon rire, inextinguible, finissait dans un hoquet, presqu’un étouffement. Ma mère accourait alors, m’arrachait des mains du coupeur d’eau et me soufflait dessus pour m’apaiser. Hilare, mon oncle s’éloignait en se moquant d’elle. Cette mémoire entretenue reconstitua l’image d’un gentil géant dont je fis mon héros. Les autres pouvaient l’oublier, il vivrait en moi. Je me donnai aussi pour mission d’entretenir sa demeure dont les murs s’effritaient. J’arrachais les mauvaises herbes en saison pluvieuse et pendant la saison sèche, je comblais les crevasses des murs en banco avec des mottes d’argile que je récoltais au bord de la rivière. On se moquait de moi. Je n’en avais cure.

Tibo reparut alors que les méchantes langues murmuraient qu’il était mort et enterré. Son retour fut loin d’être triomphal. Cette année-là, tout allait de travers. Malgré le dur labeur, les champs n’avaient pas été généreux. Le peu de vivres récolté avait été consommé avant le début de la saison de pluies suivante. Les mères de famille les plus prévoyantes raclaient le fond de leurs jarres pour récupérer les derniers grains de céréales ou de légumineux afin d’offrir de frugaux repas à leurs enfants. Dès le matin, les regards se levaient vers le ciel, guettant de capricieux nuages qui tardaient à s’agglutiner pour, enfin, offrir des gouttes salvatrices au sol assoiffé, faire pousser quelques feuilles comestibles et redonner espoir et joie de vivre.

Un soir, alors que le soleil venait de s’éclipser derrière les collines, un jeune berger qui rentrait ses bêtes aperçut un étranger à l’entrée du village. Tout excité, il courut annoncer au patriarche : « un homme arrive ! Il est grand, un géant ! » Le vieil homme comprit qu’il s’agissait de Tibo. Le berger était trop jeune pour se le rappeler. Il s’étonna que l’enfant n’ait pas fait cas de mulets chargés de sacs. Il alerta néanmoins les habitants qui sortirent, pleins d’espoir, à la rencontre du grand voyageur. L’absence de porteurs asiniens surchargés surprit tout le monde. Dépité, chacun s’en retourna à sa disette.

Les jours suivants, Tibo s’acharna à restaurer son logement. Malgré mes efforts, dont il me félicita, les murs et surtout le toit avaient grand besoin de réparation. Les travaux achevés, mon oncle, dont le mutisme contrastait avec son exubérance passée, s’enferma chez lui, dormant le jour et sortant dès la nuit tombée, pour des destinations inconnues. Cette discrétion lui ressemblait si peu. Plus d’histoires, plus de pièces d’eau à couper, plus de rires pour tromper la faim en ces temps difficiles.

Quand les deux étrangers arrivèrent dans le village, chacun s’était habitué à ce nouveau Tibo et personne ne fit le lien entre les visiteurs et lui. Les deux hommes furent reçus comme l’exigent les règles ancestrales d’hospitalité. Ils étaient arrivés en début de soirée. Le coupeur d’eau venait de quitter le village comme à son habitude. Reçus chez le patriarche, on leur offrit à boire et à manger. Puis, ils s’entretinrent avec l’ensemble des sages du village avant de rebrousser chemin. Cela parut fort bizarre à plus d’un observateur. Laisser repartir un visiteur de nuit, ne pas savoir le retenir jusqu’au matin était une faute de savoir-vivre. En temps normal, le patriarche n’aurait pas commis une telle indélicatesse. Aucun hôte bien élevé ne se serait obstiné à repartir malgré l’offre d’une case où passer la nuit. La situation devait être exceptionnelle. Rien ne filtra de l’entretien mais dès le lendemain, trois hommes du village s’absentèrent pendant trois jours. J’aurais dû évoquer ces événements avec mon oncle. J’étais la seule à pouvoir l’approcher. C’est moi qui balayais sa chambre, remplissais son canari d’eau potable et déposais devant sa porte le plat de tô, quand nous réussissions à trouver un peu de farine pour en préparer. Il mangeait alors avant de disparaître dans la nuit. Certes, les occasions de lui parler étaient très rares. Néanmoins, si j’avais compris ce qui se tramait, je lui aurais rapporté cette visite étrange suivie du voyage des trois délégués. Les seules fois où il m’adressait la parole, c’était pour s’enquérir des préparatifs de mon mariage. J’avais en effet été promise à un homme qu’on disait jeune et travailleur pour bien souligner ma chance. Combien de fois avais-je assisté à ces départs en larmes de jeunes mariées rejoignant des vieillards qu’elles avaient à peine aperçus ? Je ne connaissais pas non plus celui à qui j’étais destinée. Il avait repris le commerce de son vieux père, colporteur du village voisin. Parti depuis plusieurs mois à Salga pour ramener sel, cola et autres produits introuvables chez nous, ses parents espéraient lui faire la surprise de trouver une épouse à son retour au bercail. Je venais de boucler mes quinze hivernages, âge idéal pour le mariage que cette sécheresse exceptionnelle risquait de compromettre. Il faudrait alors attendre mes dix-sept ans car seul un âge impair est gage de solidité du foyer. Mon oncle se désolait pour moi, ayant compris que la promesse de la jeunesse et de l’ardeur au travail du futur mari me le rendait plus qu’acceptable. Après la visite des deux étrangers, suivie de l’énigmatique voyage des trois sages, tout redevint calme.

Cette saison sèche prolongée désorganisait la vie du village. Seuls les enfants semblaient défier la canicule. Du matin au soir, ils s’égaillaient comme des moineaux, heureux de courir en tous sens sans essuyer aucune réprimande d’adultes rendus apathiques par la chaleur. En cette période de l’année, ces derniers auraient dû être aux champs pour les semis. Faute de pluie, ils restaient au village. Ne sachant à quoi d’autre s’occuper, ils traînaient toute la journée, s’abritant à l’ombre des arbres les moins dénudés. Les hommes paraissaient préoccupés. Cela se voyait à leurs mines graves et s’entendait à leurs chuchotements. En outre, les adolescents, habituellement admis à la périphérie de leur cercle, avaient été totalement exclus. Ainsi rejetés, ces jeunes gens se regroupaient plus loin quand ils ne quittaient pas le village pour chasser ou creuser dans le lit asséché de la rivière, à la recherche de poissons enfouis dans la vase. De loin, les groupes de femmes se reconnaissaient aux mouvements frénétiques de leurs éventails colorés qui battaient l’air comme des ailes de papillons. Il n’y avait pas grand-chose à faire. Tous attendaient la pluie.

Et il plut. Il plut d’abord comme il pleut dans cette savane peu arborée. Au milieu du jour, alors que la chaleur était à son apogée, que les éventails s’agitaient furieusement, le ciel s’assombrit et un grand vent se leva. Hommes et bêtes s’étaient à peine mis à l’abri que les premières gouttes se précipitèrent. Une pluie drue, puissante se déversa sur la savane aride. En quelques minutes, des trombes d’eau constituèrent un torrent boueux qui emporta humus et déchets divers, sans prendre le temps de désaltérer le sol asséché. Cette première précipitation, trop violente, s’essouffla rapidement. Après quelques instants d’accalmie, la pluie reprit, plus douce, plus fine, pénétrant avec patience la terre assoiffée. Apaisé, rafraîchi, le village s’endormit profondément cette nuit-là.

Le lendemain, je m’éveillai avec le sentiment d’une profonde détresse. Sans raison, j’étais triste et angoissée. En rencontrant le regard grave de ma mère, je me dis que ma tristesse avait peut-être une cause que j’ignorais encore. Comme certains de mes rêves, mon désarroi était peut-être prémonitoire. Je tentai d’interroger ma mère qui se déroba, détournant le regard en murmurant : « tout va bien ! » Comprenant que je n’en saurai pas plus avec elle, je sortis et me dirigeai vers le logis de mon oncle. Je devais changer son eau ce jour-là. En arrivant devant l’entrée, je remarquai les nombreuses traces de pas laissés dans le sol encore humide. Elles menaient à l’arrière du logis. Je les suivis et découvris le monticule de terre fraîchement remuée. Et je compris. Mon cri attira la moitié du village. Arrivés les premiers, les enfants restèrent à l’écart, interloqués par mon attitude. J’étais couchée à plat ventre sur la tombe, hurlant de douleur, grattant la terre de mes doigts nus, tentant vainement d’atteindre l’enseveli. Que s’était-il passé ? Un sacrifice ? Une ordalie ? Les adultes arrivèrent. Certains d’entre eux n’étaient pas encore au courant du terrible événement survenu alors qu’ils dormaient à poings fermés, ronflant d’aise dans la fraicheur de la nuit. De stupeur, ils portèrent leurs mains sur leur tête ou sur leur bouche. Ceux qui étaient avertis ou même y avaient participé houspillèrent ces curieux incrédules : « circulez, il n’y a rien à voir » ! L’un d’eux ordonna qu’on me conduisit à ma mère. On me releva sans ménagement, le visage et le lampè crottés, les doigts ensanglantés et, sans ménagement, on me ramena à la maison. Ma mère, qui n’en menait pas plus large que moi, s’était réfugiée dans sa case et pleurait en silence. Elle m’accueillit, me fit signe de me coucher et de poser ma tête sur ses jambes allongées. Elle m’essuya les larmes avec un pan de son pagne, se racla la gorge et commença timidement. « Ils n’avaient pas le choix, tu sais ! » Je relevai vivement la tête et la toisai. Elle soutint mon regard et poursuivit son difficile plaidoyer en faveur des assassins de mon oncle.

Notre époque était celle d’un commerce singulier, la traite des esclaves. Les échos de ce trafic du bois d’ébène nous parvenaient parfois comme une tragédie lointaine. Nous vivions en zone protégée. Les maraudeurs savaient que tout bois d’ébène n’est pas à vendre. Le puissant roi des Mossé ne voyait pas d’un bon œil ce trafic d’humains. Il fermait les yeux tant que cela ne touchait pas ses sujets mais devenait intraitable lorsque les trafiquants opéraient sur ses terres. S’attaquer à un membre de sa famille était un crime de lèse-majesté, puni de mort. Le sachant, mon oncle et ses complices s’éloignaient de son royaume pour leurs razzias. Une nièce du roi était en visite chez sa tante mariée dans une contrée lointaine. La petite fille était sortie pour cueillir du gombo dans un champ près des habitations. Les voleurs qui passaient par là, l’aperçurent et s’avisèrent de la kidnapper. Mal leur en prit. Les cris de la fillette alertèrent les villageois. Les bandits furent pourchassés de village en village. Certains furent rattrapés. Leur sort fut rapidement réglé. Mon oncle réussit à s’échapper, mais il fut pisté jusque chez nous. Les deux étrangers en visite étaient des émissaires du roi des Mossé. Le message dont ils étaient porteurs ne souffrait d’aucune ambiguïté. L’autorité exigeait un rite expiatoire.

« Ils auraient pu demander pardon, négocier… », fis-je naïvement. Ils ont bien tenté, avait repris ma mère. Les trois sages partis trois jours en voyage avaient demandé l’intervention du Wemba. Ce médiateur, institution traditionnelle respectée dans le royaume, a pour rôle de résoudre les conflits de toute nature. Même le chef suprême l’écoute et accède à ses médiations. Mais certains torts ne peuvent être réparés sans un rite sacrificiel. La démarche des trois sages n’avait abouti qu’à ce cruel dilemme. Éliminer le fautif ou subir une sanction collective. Le choix s’était imposé.

Dès lors, une équipe de dix paires de bras vigoureux avait été constituée et attendait le moment propice pour accomplir sa sale besogne.

Au milieu de la nuit adoucie par la pluie, les dix exécuteurs avaient déserté leurs couches. A pas feutrés, ils avaient encerclé la case de mon pauvre oncle. Ils avaient défoncé sa porte. A dix contre un, ils l’avaient surpris dans son sommeil.

Il s’était sûrement débattu. Il était fort. Mais à dix contre un, il n’avait eu aucune chance. La corde était solide, les bras aussi. Le coupeur d’eau avait manqué d’air.

J’en voulus à la pluie. C’est elle qui avait contraint Tibo à rester chez lui cette nuit. Autrement, il serait hors du village et rien ne se serait passé. C’est elle qui avait étouffé les pas des assaillants quand ils s’approchèrent de sa case. C’est elle qui avait permis de creuser sans difficulté la tombe. J’en voulus à la pluie.

Indifférente à mon inutile rancœur, celle-ci se remit à tomber à verse. Ma mère sortit précipitamment pour ranger ses affaires. Du fond de la case, je regardais à travers la porte restée ouverte, ce rideau de pluie qui tombait. Tant d’eau, et plus personne pour la couper.